古墳はどうやってつくられた?

更新日:2024年12月28日

古墳はどうやって作られた?

当時の人達にとって、古墳づくりは何年にも渡る巨大な土木工事。こんな巨大なお墓、どうやってつくったんだろう?そう考えたことはありませんか。

ここでは、当時の最新技術を結集し、試行錯誤を積み重ねた古墳の作り方を説明します。作り方を知ると、古墳の見方が変わるかも...?

基礎づくり

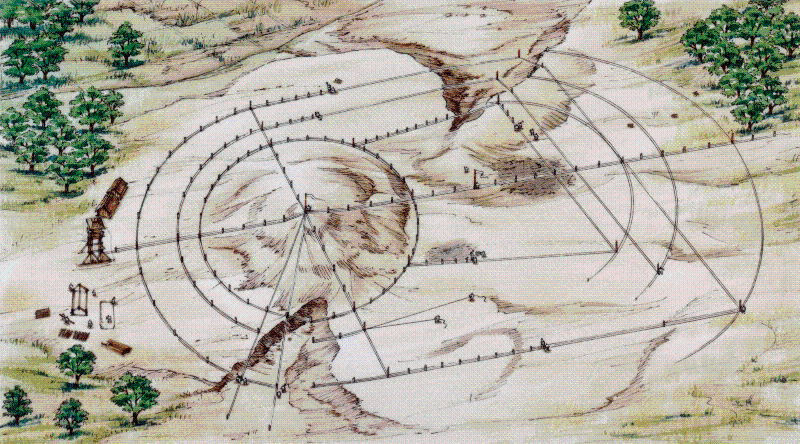

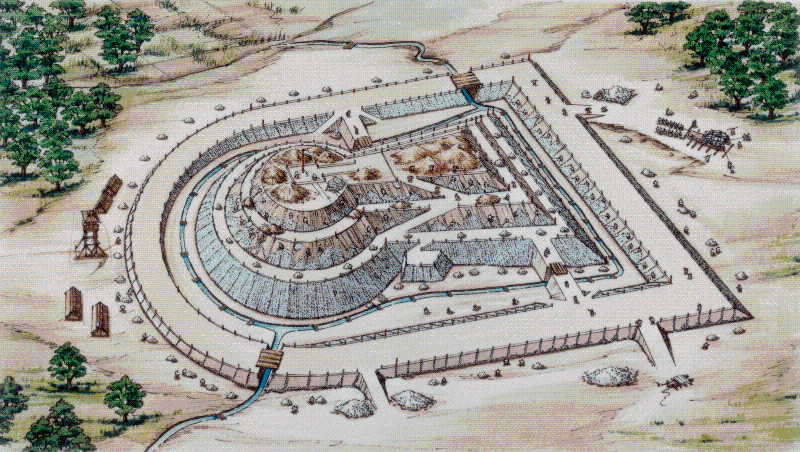

まずは古墳を建てる場所一帯の木や草を刈り、地面を平らにします。そして中央に小さな古墳の模型をつくり、測量しながら模型の古墳を拡大。地面に印をつけながら、大きさを再現していきます。

次に、外側の地面を掘り、人の侵入を防ぐ壕を作ります。その時に出た土を真ん中に盛って墳丘(古墳の山)にすることで、材料を余すことなく使います。

ちなみに、藤井寺市にある仲姫命陵(なかつひめのみことりょう)古墳を立てると、ほぼあべのハルカスと同じくらいになります。これだけの土を人力で動かす古墳造り、どれだけ巨大な事業だったかがよくわかります。

補強・飾り付け

できた土台は、そのままにしておくと雨で土が流れ、あっという間になくなってしまいます。そこで、厳選した形の良い河原石を表面に丁寧に並べ、古墳の形が崩れるのを防ぎます。

また、古墳に欠かせない埴輪も並べていきます。埴輪は当時、技術者にしかつくれない貴重品。それらを贅沢に使い、円筒の埴輪や人や馬などの形象埴輪を並べて飾り付けていました。

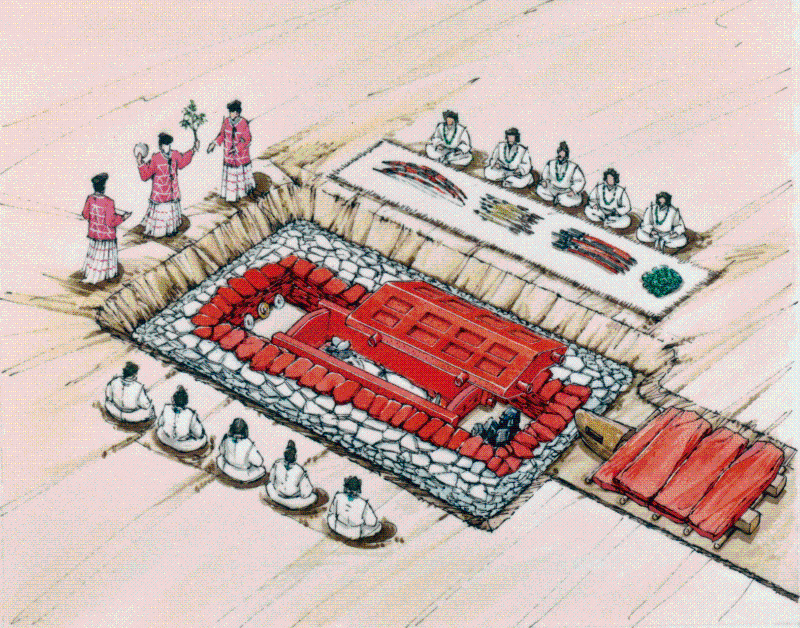

埋葬

古墳が完成したら、石でできた棺を石室へ運び込みます。この棺は巨大な石でできており、運ぶのも一苦労。石棺に使われている石は現在の兵庫県や遠くは九州から運ばれており、陸路では、木ゾリの修羅にのせて、何十人もの人で運んでいったそうです。

こうして何十年もの年月をかけて、ついに古墳が完成。でも実はこれ、埋葬される強大な権力者がまだ生きている間に作られたそうです。その権力者が亡くなってはじめて、石棺の中に埋葬され古墳に運び込み、その役目が果たされるのです。

古代の技術が結集された古墳づくり、知らないこともたくさんあったのでは?藤井寺に来た際は、ぜひその壮大さをあなたの目で確かめに来てください。

- お問い合わせ

-

市民生活部 産業創造室観光課

〒583-0024

大阪府藤井寺市藤井寺3丁目1番20号アイセルシュラホール1階

電話番号:072-939-1111 (代表)

072-952-7801 (観光担当、観光・歴史文化交流センター)

ファックス番号:072-952-7806

メールフォームでのお問い合せはこちら